Wissen ist zu schade für die Schublade, Forschung nichts für die Tonne. Richtig aufbereitet lässt sich dieses kümmerliche Schicksal abwenden – mit etwas Mühe und sorgfältiger Planung. In diesem Beitrag erklären wir, wie Sie Wissenschaftskommunikation in Ihrem Team organisieren können, und geben Tipps, wie Sie erfolgreich(er) mit Social Media arbeiten.

In unserem ersten Beitrag zum Thema haben wir Merkmale guter Wissenschaftskommunikation aufgezeigt und uns dann auf die grundlegendste Form konzentriert: den Text. Doch auch ein sehr gut geschriebener Text muss verbreitet werden, denn er soll von möglichst vielen Menschen gelesen werden. Neben sorgfältig gepflegten E-Mail-Verteilern für Pressemitteilungen sind Social-Media-Plattformen das Mittel der Wahl. Dort sind allerdings Fotos, Grafiken oder Videos oft besser geeignet, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Social-Media-Plattformen, nicht nur in diesem Beitrag auch „soziale Netzwerke“ genannt, sind längst zentraler Teil der globalen Internetnutzung geworden. Manchen Analysen zufolge sind derzeit rund 4,8 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt in diesen Netzwerken aktiv, in der Regel in mehreren davon.

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass genau die Menschen, die Sie mit Ihrer Wissenschaftskommunikation erreichen wollen, dort zu finden sind. Oft schließen sich Menschen mit gemeinsamen Interessen zu Communitys zusammen, das gilt auch im beruflichen Kontext. Sie sollten versuchen, genau dort mit Ihren Inhalten zu landen.

Die sozialen Netzwerke bieten aber auch eine Chance in die entgegengesetzte Richtung: Sie können dort fachfremde Zielgruppen erreichen, also diejenigen, die einschlägige Publikationen zu Ihrem Thema nicht lesen. Wer es schafft, die eigenen Inhalte entsprechend aufzubereiten und die richtige Ansprache für diese Gruppe zu finden, kann potenziell sehr viele Menschen erreichen (oft ist in solchen Zusammenhängen von „viral gehen“ die Rede).

Doch nicht jedes soziale Netzwerk eignet sich für jedes Ziel. Die Herangehensweise und Auswahl der Netzwerke sind abhängig davon, wer erreicht werden soll – und womit. Es ist deshalb unabdingbar, neben der Zielgruppe auch die Netzwerke und die eigene Arbeit genauer zu betrachten, um geeignete Strategien zu entwickeln.

Social-Media-Plattformen im Überblick

Beim Kurznachrichtendienst Twitter können Sie Texte mit einer Länge von bis zu 280 Zeichen sowie Bilder und Videos veröffentlichen. Twitter ermöglicht die Kommunikation mit diskussionsfreudigen Expert*innen und einem informierten Publikum gleichermaßen, die Kommunikation mit Freund*innen und Bekannten steht nicht im Vordergrund. Es ist jedoch nicht leicht, dort für einen neuen Account eine große Reichweite aufzubauen, ohne zumindest anfangs auf bezahlte Werbemaßnahmen zurückzugreifen. Eine weitere Schwierigkeit: Aufgrund der Zeichenbegrenzung müssen Inhalte meist stark heruntergebrochen werden. Lösen lässt sich dieses Problem durch das Erstellen von Threads, also einer Kette von Tweets, die zusammengehören und entsprechend gekennzeichnet sind. Der größte Nachteil von Twitter ist die oft aggressive Diskussionskultur, die durch sogenannte Trolle und Fake-Accounts angeheizt wird. Seit dem Kauf von Twitter durch den Unternehmer Elon Musk hat sich dieses Problem deutlich verschärft und ist auch durch eine eigene Moderation nur schwer in den Griff zu bekommen.

Die quelloffene Twitter-Alternative Mastodon hat deshalb in den vergangenen Monaten großen Zulauf erhalten. Auch immer mehr Behörden, Forschungseinrichtungen und sonstige öffentliche Stellen ziehen dorthin um. Im Unterschied zu Twitter ist Mastodon dezentral organisiert, liegt also auf vielen verschiedenen Servern. Sie werden von Privatpersonen, Vereinen und anderen Organisationen betrieben und nicht von einem einzigen, gewinnorientierten Unternehmen. Mastodon ist außerdem Teil des sogenannten Fediverse. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss voneinander unabhängiger sozialer Netzwerke und anderer Dienste, der es Nutzer*innen ermöglicht, ein Konto auf einer beliebigen Plattform anzulegen und sich trotzdem mit Nutzer*innen auf allen anderen Plattformen auszutauschen. Die Kommunikation auf Mastodon ist respektvoller als auf Twitter, die Zeichenbegrenzung liegt außerdem bei 500 Zeichen. Beides kommt der Wissenschaftskommunikation zugute. Zudem gibt es dort keine Werbung und Postings werden chronologisch angezeigt statt algorithmisch sortiert. Der größte Nachteil von Mastodon für die Wissenschaftskommunikation ist die vergleichsweise kleine und homogene Nutzer*innenschaft, die noch nicht annähernd mit Twitter konkurrieren kann.

Das Karrierenetzwerk LinkedIn dient vorrangig der Vernetzung im beruflichen Kontext – in der eigenen Branche, aber auch darüber hinaus. Der Umgang dort ist vergleichsweise respektvoll. Dies hängt damit zusammen, dass Menschen mit ihren echten Namen angemeldet und ihre Profile für potenzielle Arbeitgeber*innen sichtbar sind. Bei LinkedIn stehen besonders Businessthemen im Vordergrund, die Nutzer*innenschaft und Inhalte haben diesbezüglich eine gewisse Schlagseite. Zur Ankündigung von Events eignet sich LinkedIn sehr gut, da dort Veranstaltungen mit allen wichtigen Informationen erstellt, Nutzer*innen dazu eingeladen und diese Events promotet werden können. Sehr ähnlich wie LinkedIn funktioniert das Karrierenetzwerk XING. Die beiden Portale unterscheiden sich vor allem in ihrer Reichweite im deutschsprachigen Raum: LinkedIn ist zwar international sehr viel größer als XING, aber im deutschsprachigen Raum kann XING laut eigener Aussage mehr Nutzer*innen vorweisen.

Explizit an Wissenschaftler*innen richten sich Plattformen wie ResearchGate. Dort können Nutzer*innen ihre Fachartikel und Daten teilen, sich zu Forschungsfragen austauschen und Forschungspartner*innen finden. Mit ähnlichen Funktionen richtet sich das Emmett-Netzwerk speziell an Akteur*innen aus dem Mobilitätsbereich. Den Kern bilden ein schwarzes Brett sowie ein Bereich für Mitmach-Aufrufe, die sich im Sinne von Citizen Science auch an Bürger*innen richten können.

Instagram ist ein Netzwerk, in dem Sie Fotos und Videos teilen können. Dazu stehen je nach Kommunikationsanlass, Zielgruppe und Bedarf verschiedene Formate zur Verfügung. Die Nutzer*innenschaft ist inzwischen recht heterogen, es lassen sich dort also verschiedene Zielgruppen ansprechen. In den Austausch zu gehen und zu diskutieren, klappt dort allerdings nicht so gut wie auf anderen Plattformen. Diskussionsstränge werden auf Instagram nicht übersichtlich dargestellt. Wer Menschen auf die eigene Webseite locken möchte, hat es auf Instagram schwer: Die meisten Nutzer*innen bleiben mangels Möglichkeiten zur Verlinkung in der App. Die Reihenfolge, in der Inhalte angezeigt werden, ist inzwischen nicht mehr chronologisch, sondern wird durch (intransparente) Algorithmen erzeugt. Was sich deutlich zeigt: Wer hohe Reichweiten erzielen will, muss neben Fotos auch Videos hochladen. Dies ist für viele Projekte ohne eigene Kommunikationsabteilung eine große Hürde, aber unerlässlich, wenn die Inhalte vielen User*innen ausgespielt werden sollen.

Facebook ist nach wie vor das soziale Netzwerk, wenn es nach den Nutzer*innenzahlen geht. Allerdings ist der Altersdurchschnitt dort inzwischen recht hoch und das Netzwerk gilt nicht mehr als jung und dynamisch. Events können ähnlich wie bei LinkedIn erstellt und beworben sowie Nutzer*innen dazu eingeladen werden. Typischerweise findet auf Facebook wenig Wissenschaftskommunikation statt, die Algorithmen des Netzwerks verbreiten verstärkt polarisierende Boulevard-Inhalte.

Mit einer sehr jungen Nutzer*innenschaft ist TikTok das Gegenteil von Facebook. Die Kurzvideoplattform ermöglicht es, auch ohne große Follower*innenschaft „viral zu gehen“. Experimentelle Darstellungsformen werden dort goutiert, allerdings können nur Videos hochgeladen werden. Welche Inhalte die Algorithmen der Plattform „nach oben“ spülen, lässt sich nur schwer vorhersagen. Außerdem steht das Netzwerk unter anderem wegen Zensur, Diskriminierung und Problemen mit dem Jugend- und Datenschutz stark in der Kritik.

Wer in den sozialen Medien erfolgreich sein will, sollte nichts dem Zufall überlassen. Eine Strategie ist unabdingbar. Wer zum Beispiel Schwierigkeiten hat, gute Fotos oder Grafiken zu produzieren, ist auf Instagram falsch, wird es aber auch auf anderen Plattformen schwer haben, Aufmerksamkeit zu erhalten.

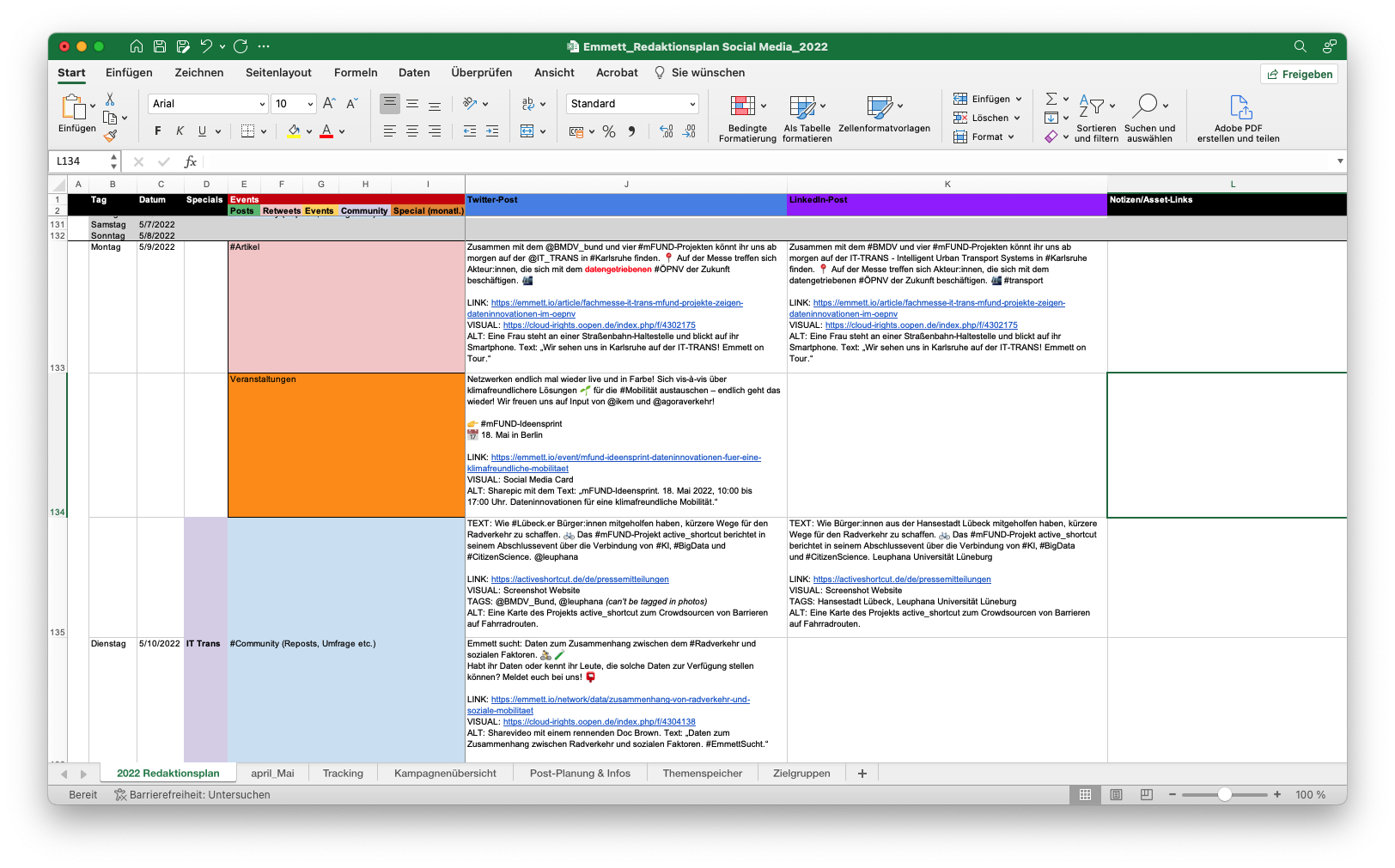

Ein wichtiges Werkzeug ist ein Social-Media-Redaktionsplan. Es lohnt sich in jedem Fall, einen solchen Redaktionsplan zu erstellen. Dieser zeigt auf übersichtliche Weise, was wann auf welcher Plattform veröffentlicht wird. Auch wenn ein fester Postingrhythmus für kleine Projekte schwer einzuhalten ist: Eine gewisse Regelmäßigkeit beim Posten ist wichtig. Ein verwaistes Profil ohne Aktivität verliert durch die Einstufung des Algorithmus schnell an Sichtbarkeit und Reichweite und weckt kein Interesse bei den Nutzer*innen. Damit der Redaktionsplan eingehalten werden kann, sollten die Inhalte – Texte, Fotos/ Grafiken, Videos – vorformuliert bzw. -produziert werden.

Screenshot: Emmett

Das Besondere an den sozialen Netzwerken ist die Formatvielfalt: Es lohnt sich, Formate zu variieren und zu kombinieren, weil das für Abwechslung sorgt und die Follower*innen bei Laune hält. Zu beachten ist, dass manche Formate für bestimmte Netzwerke besonders geeignet sind. So werden zum Beispiel Videos bei Instagram vom Algorithmus bevorzugt und dementsprechend vermehrt ausgespielt. Dies führt zu einer größeren Reichweite von Videoformaten im Vergleich zu reinen Fotopostings.

Wer in sozialen Medien wahrgenommen werden und eine Community aufbauen möchte, sollte den eigenen Kanal auch verlassen, sich bei anderen umschauen, kommentieren und sich an Diskussionen beteiligen. Anstatt nur Informationen zu transportieren, ist es empfehlenswert, Gespräche zu initiieren und den Diskurs zum Thema des eigenen Projekts aktiv zu gestalten.

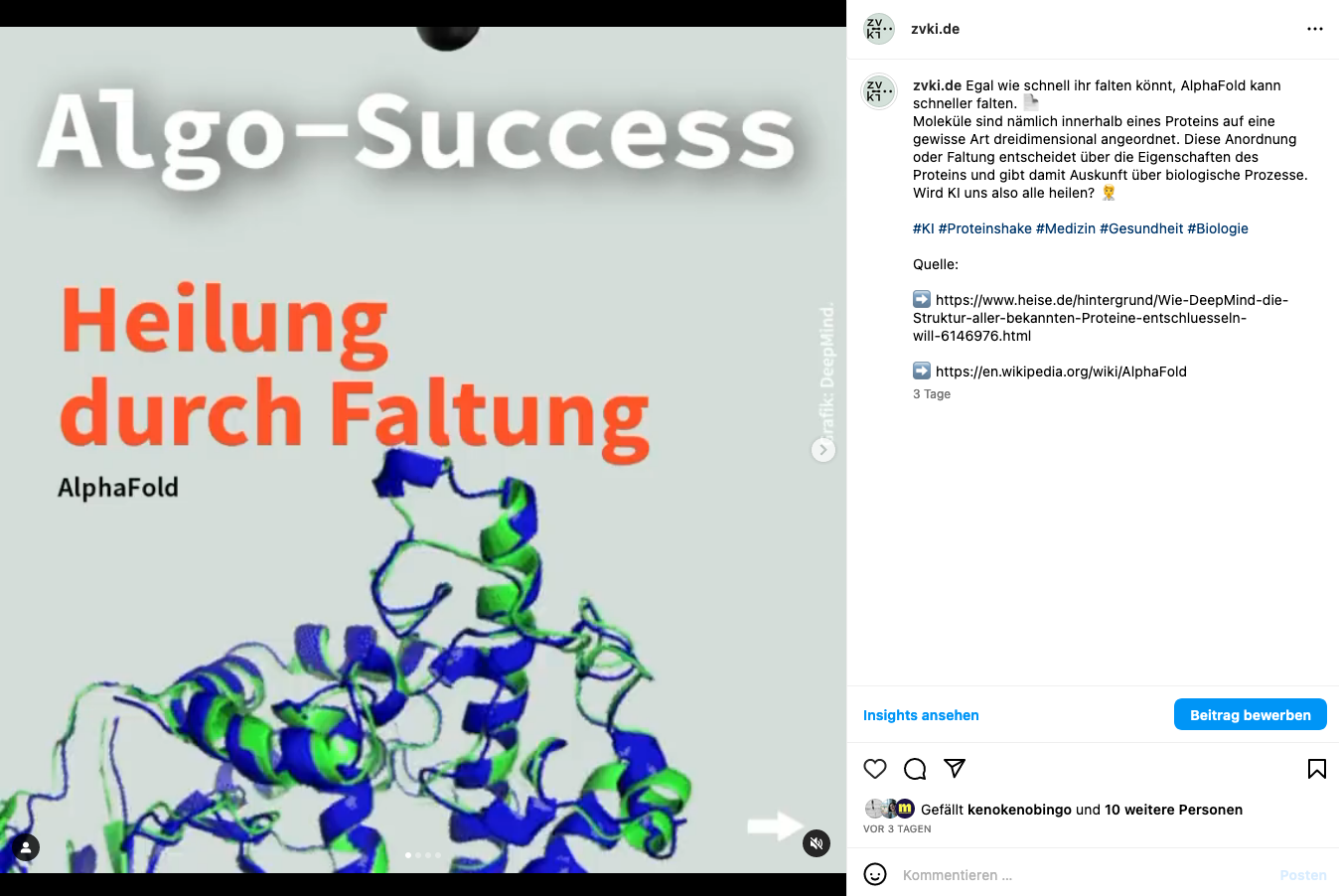

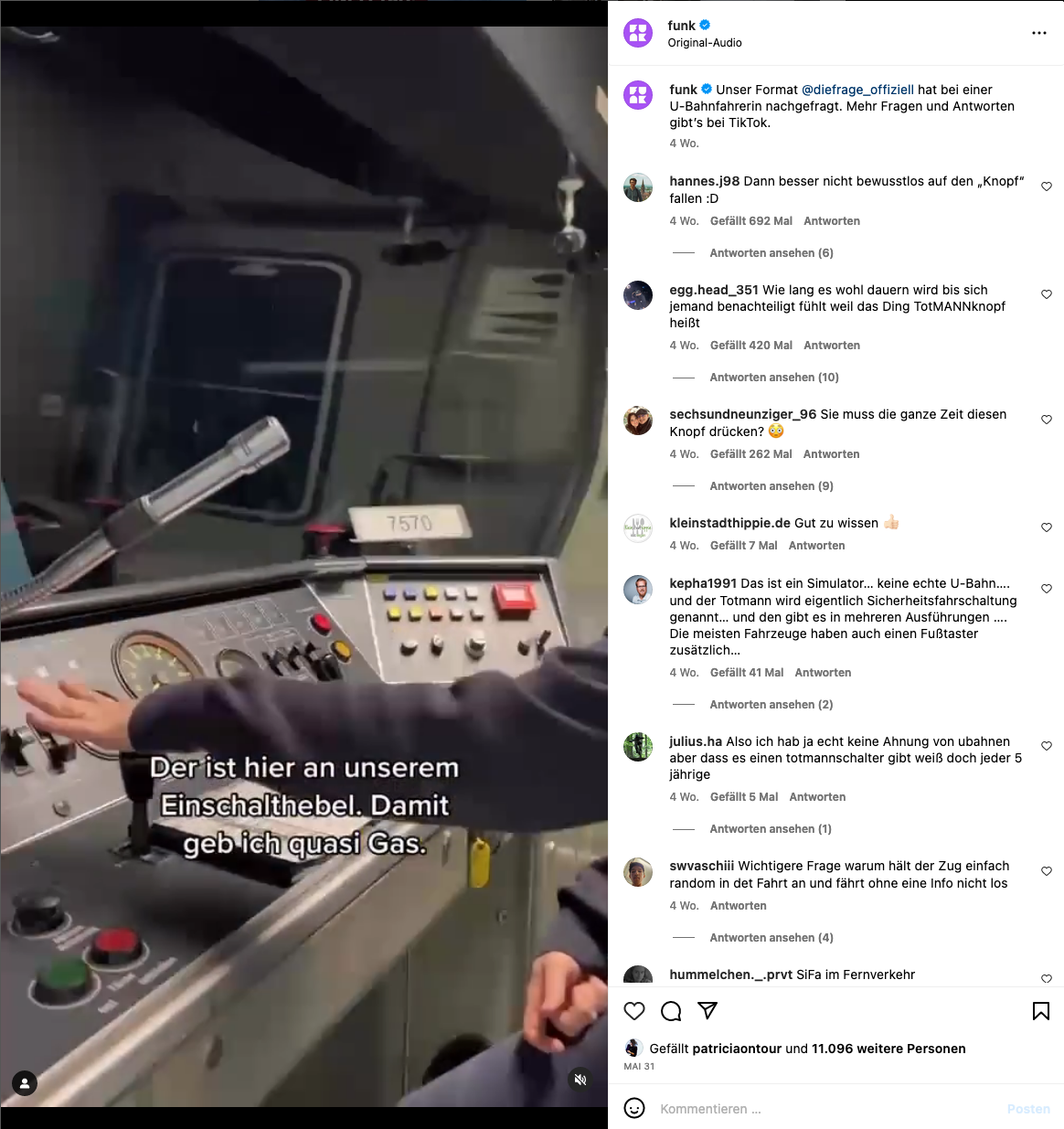

Screenshot: Instagram

Netzwerkeffekte können die Reichweite von Postings deutlich steigern. Es bietet sich an, Kooperationen einzugehen. Projektpartner*innen sollten etwa ihre jeweiligen Postings wechselseitig teilen, kommentieren und sich gegenseitig verlinken, um für maximale Sichtbarkeit zu sorgen und die größtmögliche Menge an Follower*innen zu erreichen.

Seien Sie professionell: Politisch und fachlich korrekt zu sein, ist eines der obersten Gebote, nicht nur für Projekt-Accounts aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. Davon abgesehen ist die Tonalität an Zielgruppe und Plattform anzupassen.

Dabei ist es kein Widerspruch, auf Niederschwelligkeit zu achten. Es ist nicht unprofessionell, Menschen auf ihrem Wissensstand „abzuholen“, sie nicht zu überfordern oder auch ein gewisses Bedürfnis nach Unterhaltung zu befriedigen. Zunächst geht es darum, Aufmerksamkeit auf die eigene Arbeit zu lenken. Der Verweis auf grundlegende und/ oder weiterführende wissenschaftliche Quellen ist immer noch möglich – und sinnvoll.

Screenshot: Instagram

Auch wenn Social-Media-Posts oft spontan wirken und scheinbar einfach gehalten sind, setzen erfolgreiche Postings grafische und sprachliche Exzellenz voraus. Um den eigenen Kommunikationsanlass wirkungsvoll zu nutzen, sind verständliche Formulierungen und einfache Satzstrukturen notwendig – oft unter dem Zwang der Zeichenbegrenzung. Es bedarf außerdem einer zielgruppengerechten Sprache. Posts sollten deshalb mit genügend Vorlaufzeit formuliert und nach dem Vier-Augen-Prinzip überprüft werden. Auch Grafiken sollten einen schlüssigen und einheitlichen Stil aufweisen, der die Botschaft des Posts unterstützt. Sie sollten thematisch passende Farben, Grafiken und Bilder auswählen und das Design klar und funktional halten, sodass es nicht vom Inhalt ablenkt, aber dennoch ansprechend ist und die Blicke auf sich zieht.

Screenshot: Twitter

In jedem noch so kleinen Team wird mindestens eine Person benötigt, die für die Kommunikation verantwortlich ist, die Strategien entwickelt, den Redaktionsplan pflegt und das Posten sowie das Community-Management übernimmt. Auch wenn es nach viel Arbeit klingt: Das dürfte nur in den wenigsten Fällen eine Vollzeit-Aufgabe sein, die natürlich mit sonstigen Aufgaben und dem individuellen Zeitbudget vereinbar sein muss.

Die restlichen Teammitglieder dürfen sich dennoch nicht zurücklehnen: Jede*r muss die Kommunikation – ob auf Social-Media-Plattformen oder anderswo – mitdenken und Inhalte zuliefern, damit erfolgreich nach außen kommuniziert werden kann. Wer beispielsweise an der Messdatensammlung und -aufbereitung beteiligt ist, kann parallel eine Bilderserie von den Messgeräten über die Analyse bis hin zu den finalen Nutzer*innen erstellen.

Solche Ideen sollten am besten frühzeitig entwickelt und vor der Veröffentlichung im Umfeld getestet werden: Ist verständlich, was der Post aussagen soll? Kommt der Inhalt an und passt die Form dazu? Ist der Post so ansprechend, dass Follower*innen beim Scrollen stoppen und ihn lesen wollen? Solche Tests funktionieren nicht gut allein. Sparringprozesse müssen bei der Kommunikationsarbeit immer eingeplant werden, jeder Social-Media-Post profitiert davon, wenn mehr als ein Kopf dahintersteckt. Entwicklung, Anpassung und Optimierung erfolgen am sinnvollsten im Dialog. Auch die inhaltliche Richtigkeit sollte durch das Vier-Augen-Prinzip sichergestellt werden: Bevor ein Inhalt im Netz veröffentlicht wird, sollte eine zweite Person einen Blick darauf geworfen haben. So lassen sich viele Fehler vermeiden.

Das Erstellen und Posten von Inhalten ist allerdings nur ein Teil der Social-Media-Arbeit. Die Kommunikation auf den Plattformen ist ein weiterer, der häufig unterschätzt oder nicht sonderlich ernst genommen wird. Dabei ist es wichtig, stets verlässlich zu antworten – auf Kommentare unter Posts, Direktnachrichten oder Erwähnungen – und Diskussionen unter Beiträgen zu moderieren, um Hatespeech, Spam und Falschinformationen vorzubeugen. Damit keine Anfragen untergehen, sollten mehrere Teammitglieder Zugang zu den Social-Media-Profilen haben. Alternativ kann ein Social-Media-Management-Tool für Teams genutzt werden, das eine übersichtliche koordinierte Zusammenarbeit ermöglicht. Auch ein gemeinsames E-Mail-Postfach sorgt dafür, dass nichts übersehen wird. Voraussetzung: Es ist eindeutig festgelegt, wer welchen Account oder welches Postfach wann betreut. Wer eine Community in den sozialen Medien aufbaut, sollte sich außerdem der Verantwortung bewusst sein: Aktives Community-Management ist ein essenzieller Part erfolgreicher Social-Media-Arbeit.

Zusammengefasst: die aus unserer Sicht wichtigsten Schritte

- Zielgruppe definieren

- Plattform(en) auswählen

- Redaktionsplan erstellen

- Inhalte vorproduzieren

- Vier-Augen-Prinzip und Faktencheck

Hilfreiche Ressourcen

- Wissenschaftskommunikation.de: Tipps – Soziale Medien

- Wissenschaftskommunikation.de: Tipps – Visualisierung

- Nawik.de: 25 Kommunikationstipps

- Alumniportal Deutschland: Posten für die Wissenschaft!

- Forschung & Lehre: Nach Feierabend Wissenschafts-Kommunikation auf TikTok

Es erschien bereits ein erster Beitrag mit folgenden Inhalten:

- Was ist Wissenschaftskommunikation und warum ist sie so wichtig?

- Was zeichnet gute Wissenschaftskommunikation aus?

- Wie schreibt man verständliche Texte?